従来困難であった5 nm以下の金属酸化物微粒子を 精密に合成できる技術を開発 ~放射光分析で構造歪が誘起する特異な電子状態を発見~(プレスリリース)

- 公開日

- 2024年06月04日

- BL01B1(XAFS I)

- BL02B2(粉末結晶構造解析)

- BL13XU(X線回折・散乱 I)

- BL14B2(XAFS II)

- BL27SU(軟X線光化学)

- BL39XU(X線吸収・発光分光)

2024年6月4日

国立大学法人東北大学

国立大学法人筑波大学

●流通式超臨界水熱合成法※1により反応時間を変化させるだけで1~10 nm(1nm=10億分の1m)の金属酸化物ナノ粒子を精密に合成する手法を開発しました。

●放射光X線回折※2データを精密に解析し、超微細な酸化セリウム(CeO2)ナノ粒子が粒子の融合により高速成長することを明らかにしました。

●放射光軟X線分光※3を駆使することで2 nm程度のCeO2は酸素欠損をともなわず構造歪が誘起する特異な電子状態をとることを初めて発見しました。

|

金属酸化物は光学材料や磁性材料として幅広く使用されています。金属と比較してナノ粒子合成が難しく、特に5 nm以下の超微細粒子の合成は困難でした。またナノサイズで金属とは異なる性質を示すと想定されていましたが、検証はできていませんでした。 |

金属酸化物は、金属と比較してナノ粒子合成が難しく、特に5 nm以下の超微細粒子の合成は困難で、これまで達成されていませんでした。さらに、金属酸化物は金属と酸素の強い相互作用により、金属とは異なるナノサイズ効果を示すことが想定されていましたが、検証はできていませんでした。

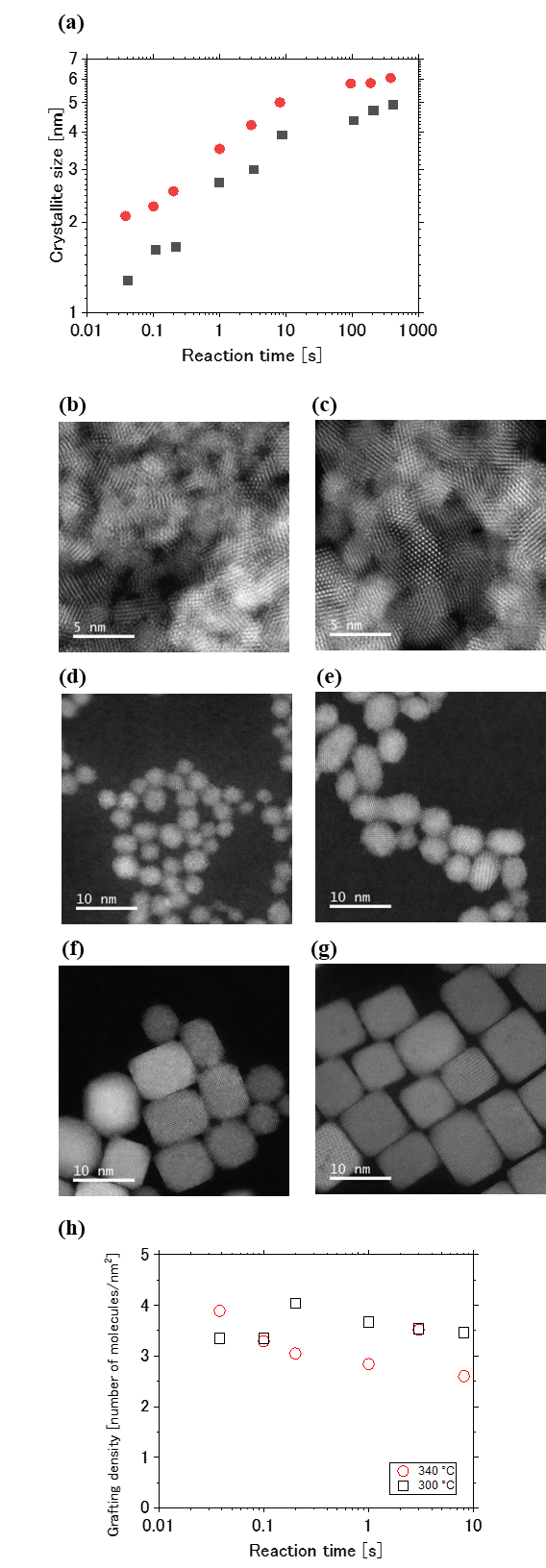

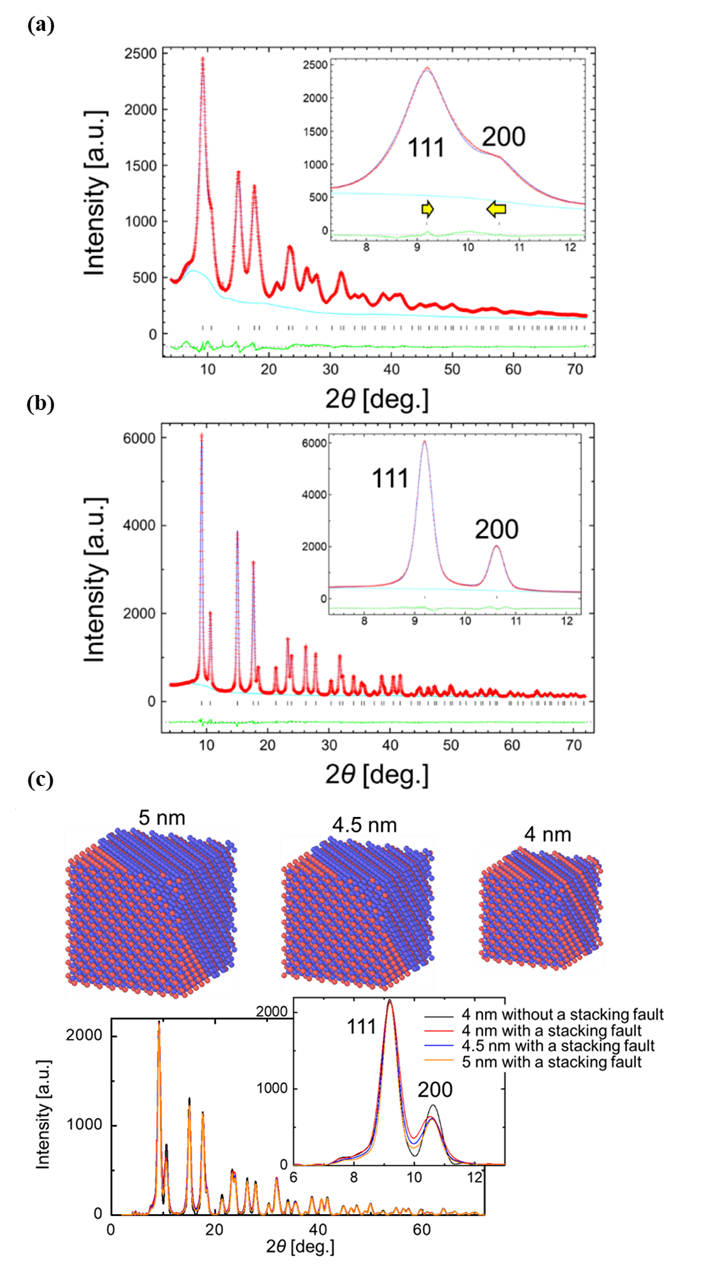

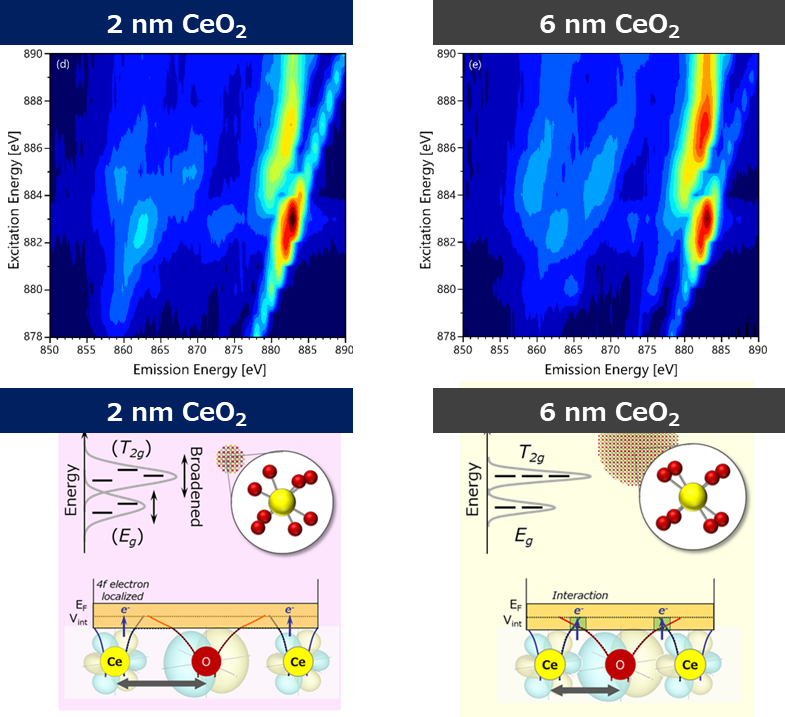

本研究では、流通式超臨界水熱合成法による有機修飾金属酸化物ナノ粒子の合成過程での反応機構の理解に取り組み、図1に示すように、1~5 nmの超微細金属酸化物粒子を短い反応時間(40ミリ秒〜380秒)で精密に制御して合成する手法の開発に至りました。なおこの手法は、反応率が高く、原料の高濃度化が可能で、連続的に合成できることから、大量合成にも展開できる手法です。今回研究グループでは、図2に示すように、放射光X線回折データを詳細に解析するとともに、ナノ粒子の大きさに応じて構造がどのように変化するかのシミュレーションを行ったところ、超微細粒子は積層欠陥を含んでいることを突き止めました。これにより、流通式超臨界水熱合成法では粒子が融合成長を起こしながら高速成長し、超微細粒子を形成することを明らかにしました。さらに放射光軟X線分光により、流通式超臨界水熱合成法で得られた粒子の電子状態と局所構造を精密に解析したところ、2 nm程度までナノ粒子化したCeO2では酸素の格子位置が乱雑化しており、そのため、図3に示すように、酸素欠陥をともなわずCe4f電子※4が局在化し得るという、構造歪が誘起する特異な電子状態をとることを初めて発見しました。

本研究で開発された超微細粒子の精密・大量合成手法は、CeO2以外にZrO2やその複合酸化物など、様々な金属酸化物に適用することが可能です。さらに、今回研究グループが発見した、酸素欠損をともなわず構造歪が誘起する特異な電子状態をとることという超微細粒子の特長は、従来の酸化還元能を超える新たな機能を有し得ることを示しています。今後、サイズを精密制御した超微細粒子を用いた新たな機能性材料の開発が進むとともに、光学材料、磁性材料、高機能触媒など様々な分野への応用が期待されます。

図1. 合成されたナノ粒子の粒径変化と電子顕微鏡像

(a) (赤):合成温度340 °C、(黒):合成温度300 °C、(b~f) 合成温度340 °C、

反応時間 (b) 0.04, (c) 0.2, (d) 1, (e) 3, (f) 95, and (g) 380 秒

図2. X線回折の解析と積層欠陥の解明

図3. 2 nmおよび6 nmのCeO2の放射光軟X線分光データと、それにより明らかにされた酸素欠損をともなわず構造歪が誘起するCeO2の特異な電子状態

【謝辞】

本研究の一部は科学研究費補助金(JP16H06367, JP19KK0132, JP20K20548, JP21H05010, JP21H05235)、NEDO(JPNP18016)、JST(JPMJMI17E4、JPMJCR16P3)、 文部科学省プロセスサイエンスプロジェクト(JPMXP0219192801)の支援を受けて行いました。

放射光実験はSPring-8 BL01B1, BL02B2, BL13XU, BL14B2, BL27SU, BL39XUで行いました。また、計算には東北大学金属材料研究所のスーパーコンピュータMASAMUNE-IMRおよび東京大学物性研究所のスーパーコンピュータを用いました。高解像度電子顕微鏡による観察は、金属材料研究所の材料分析コアで行いました。

【用語解説】

※1. 流通式超臨界水熱合成法

東北大学発のナノ粒子合成技術(阿尻雅文教授が1992年に提案)。超臨界水を反応場とした、金属酸化物ナノ粒子の大量合成法。

※2. 放射光X線回折

放射光は電子などの荷電粒子を光速近くまで加速し、その軌道が曲げられた時に放射される人工の光(電磁波)。その中に極めて高エネルギーのX線が含まれる。X線は波長が1 pm(1兆分の1メートル)~10 nm程度の光で、光子(光の粒)1個のエネルギーがおおむね5 keV以上を硬X線、2~5 keVをテンダーX線、0.1~2 keVを軟X線と呼ぶ。放射光X線回折は結晶性材料の構造・原子配列を解明する手法。

※3. 放射光軟X線分光

材料の化学状態・電子状態を明らかにする手法。軟X線は、酸素などの軽元素の解析に適している。

※4. 4f電子

原子を構成する電子は、原子核の周りに層に分かれて存在しており、原子核に近い層からK殻、L殻、M殻、N殻原子と呼ぶ。さらに電子の軌道にはs軌道、p軌道、d軌道、f軌道があり、N殻のf軌道にある電子を4f電子と呼ぶ。ランタノイドと呼ぶ元素群が4f電子を持ち発光や磁性など特異な性質を示す。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- 従来困難であった5 nm以下の金属酸化物微粒子を 精密に合成できる技術を開発 ~放射光分析で構造歪が誘起する特異な電子状態を発見~(プレスリリース)

grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp