\ナノビームX線回折法で実現!/ GaN結晶中の転位が引き起こす歪み分布を非破壊で検出 ―次世代半導体材料・デバイスの開発・高性能化に期待―(プレスリリース)

- 公開日

- 2024年06月13日

- BL13XU(X線回折・散乱 I)

2024年6月13日

大阪大学

高輝度光科学研究センター

◆ナノメートルサイズのX線ビームを用いて結晶中の歪み成分を非破壊的に定量解析するナノビームX線回折※1法を開発。窒化物半導体※2結晶中の単独の転位※3によって生ずる3次元的な歪み場分布を検出可能に

◆従来の分析手法では原理的に識別が困難であった、窒化物半導体の電気特性に大きく影響するらせん成分を含む転位の歪み場の検出も高空間・歪み分解能のナノビームX線回折法によって検出することが可能に

◆半導体結晶の電気特性に影響を与える転位の状態や性質を正確に把握することが可能となり、転位の制御を起点とした次世代半導体材料・パワーデバイスの開発・高性能化への貢献に期待

|

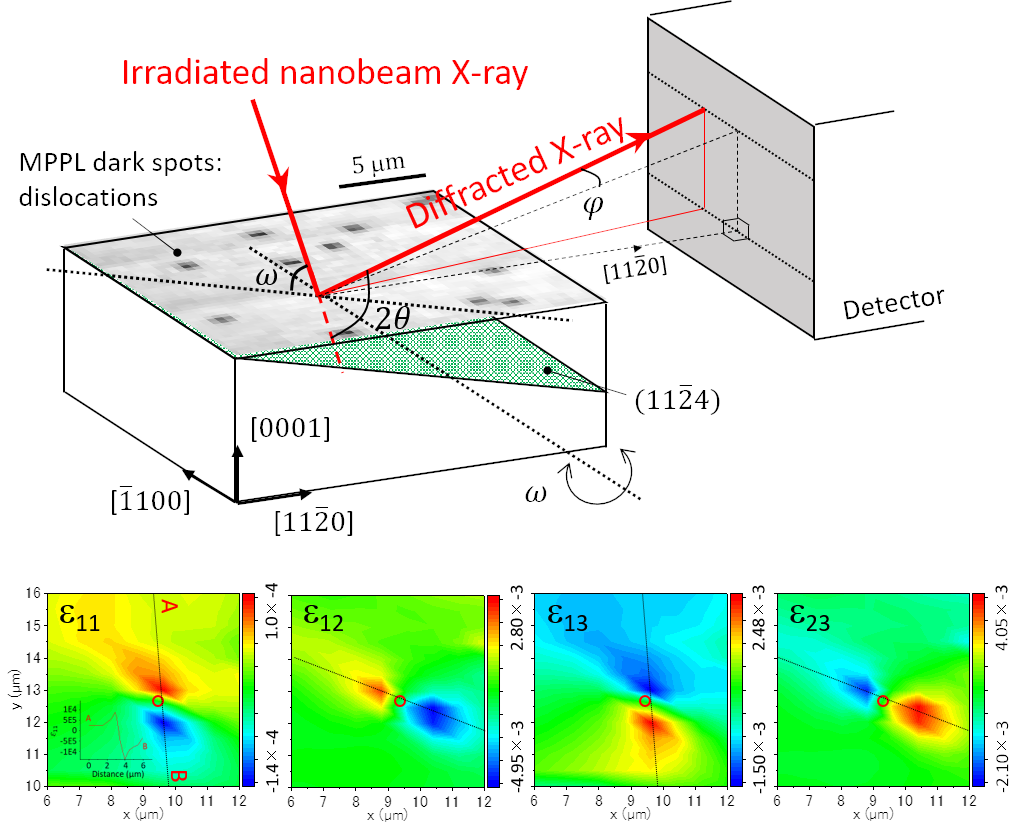

大阪大学大学院基礎工学研究科の濱地威明さん(研究当時:大学院生)、藤平哲也 准教授、酒井朗 教授、高輝度光科学研究センターJASRIの隅谷和嗣研究員、今井康彦主幹研究員、木村滋主席研究員らの研究グループは、放射光ナノビームX線回折法を用いて、窒化物半導体結晶中に存在する一本の転位によって生ずる3次元的な歪み場を検出することに成功しました。結晶中に存在する転位やその周辺の歪み場は、同結晶からなる電子・光デバイスの電気特性や信頼性に様々な影響を与えます。しかしそうした転位による歪み場を非破壊分析※4で定量的に計測することは、これまで非常に困難でした。今回ナノビームX線回折による高い空間分解能と歪み分解能によって結晶中の転位の性質が明らかになり、より高性能な半導体材料・デバイスの開発に貢献することが期待されます。 図.ナノビームX線回折実験の概念模式図と検出された窒化ガリウム結晶中の転位周辺の3次元歪み場成分

論文情報 |

近年、従来のシリコン半導体の性能を凌駕する化合物半導体として、窒化物半導体の研究開発が精力的に行われています。特に窒化ガリウム(GaN)は大きな絶縁破壊電界や飽和電子速度を有し、大電力・高速動作に適した特性を有するため、次世代パワーデバイス(電力制御用半導体)として電気自動車や次世代通信技術(6G)への応用が期待されています。

しかしGaN結晶の中には転位と呼ばれる欠陥が未だに存在し、デバイスの電気特性に大きな影響を与えます。特に転位はデバイスの漏れ電流を誘発する可能性が指摘されているものの、その性質には未解明な点が多く残されています。転位によって生ずる歪み場は、転位の性質を特徴づけるうえで大切な手掛かりですが、従来の分析手法では、3次元に分布した歪み場を検出・分析することができませんでした。そのため、転位の存在状態を的確に把握し且つ制御することが、半導体結晶やそれを用いたデバイス開発における重要な課題となっています。

酒井朗教授らの研究グループは、大阪大学大学院工学研究科の森勇介教授らがNa-flux法で作製した高品質GaN結晶の提供を受け、単独の転位に照準した評価・解析を行いました。ここでは、JASRIの木村滋主席研究員らと共同で大型放射光施設SPring-8※5のBL13XUにおけるナノメートルサイズのX線ビームを用いた回折(ナノビームX線回折)法を駆使して、ナノ~マイクロメートルオーダーの高い空間分解能と1万分の1以下の高い歪み分解能でGaN結晶中の幾つかの転位を評価しました。

その結果、転位周辺の3次元的な歪み場における全ての成分を検出することに成功しました。本手法では、特に、電気特性の劣化に大きく寄与すると言われる、らせん成分をもつ転位の歪み場分布を精密且つ正確に捉えることができます。従来手法では特定が困難であった転位の種類を歪み成分の分布にもとづき非破壊で判別することができ、それにより、電気特性に異なる影響を与える転位を的確に把握し、結晶やデバイス開発に役立てることが可能になります。

また、本手法は、GaN結晶だけでなく、パワーデバイス半導体としての研究開発が加速している炭化ケイ素(SiC)や酸化ガリウム結晶中の転位の分析にも応用でき、次世代半導体結晶・デバイスの開発と性能向上に貢献することが期待されます。

半導体は情報技術やエネルギー技術の幅広い分野で用いられ、現代社会を支える基盤となっています。今日、バンドギャップなどの物性値からシリコンデバイスを凌駕する半導体デバイスを実現するために新しい半導体結晶の研究開発が盛んに行われています。その中では如何に高品質な結晶を作り上げるかが肝要です。完全結晶であるシリコンに対して、GaNやSiCなどの結晶には転位を始め欠陥が残存しています。それらがデバイスの性能や信頼性に重大な影響を与えることが問題視されている一方で、転位がどのような機序でデバイス特性に影響を与えているのかは未解明です。

本研究によって、半導体結晶における単独の転位を特徴づける歪み場の分布と性質を非破壊で正確に把握する分析技術が確立されました。今回開発された手法は、実際のデバイス構造にも適用することが可能であり、転位の制御を起点としたデバイス性能の向上や先端半導体デバイスの研究開発にも広く役立てられます。また、従来は理論ベースもしくは破壊分析で評価されてきた転位の歪み場分布を実験ベースで定量的に明らかにしたことから学術的にも意義深い成果といえます。

本研究成果は、米国学術誌「Journal of Applied Physics」のEditor’s Pickに選出され、2024年6月11日(火)にオンライン掲載されました。

なお、本研究は、JSPS科研費J121052565、JP16H06423および村田学術振興・教育財団の助成を受けて行われました。

|

【酒井教授のコメント】 半導体デバイスの内部で転位がどのように構造的・電気的に振舞うのかを解明することはロングタームの重要な課題です。実際の半導体結晶やデバイスの中にある転位の構造は、もはや教科書的な描像のみでは扱うことができず、転位の周辺にある様々な点欠陥との相互作用をもって存在していると予想します。今回、JASRIと共同でナノビームX線回折を駆使し、一本の転位の歪み場を正確に把握できたことは、転位の構造をフルに理解するうえで、またデバイス特性との関連性を追求していくうえで極めて重要な知見と考えています。 |

参考URL

酒井朗教授 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/27b8aa0dbc32b401.html

【用語解説】

※1. X線回折

結晶中の原子の間隔と同程度か、より短い波長をもつX線を半導体結晶に照射し、回折を起こしたX線の強度を精密に測定することで、原子の配列や結晶の微小な歪みを高精度で検出することができる。特に大型放射光施設で得られるナノメートルサイズまで細く絞られたX線ビームを用いてマッピング測定を行うことにより、半導体結晶やデバイス内部の局所における歪みの分布を非破壊で分析することができる。

※2. 窒化物半導体

ガリウムやアルミニウムなどの金属と窒素が化合して半導体としての性質を示す材料で、青色や白色のLEDとして実用化されている。現在主流のシリコン半導体と比較してより大電力・高速動作に適した特性を有するため、次世代パワーデバイスへの応用が期待されている。

※3. 転位

結晶中で原子が正規の位置からずれた構造が線状に続いている欠陥。原子のずれ方により、刃状、らせん、混合の3種類の転位が存在する。半導体においては転位中心部の原子配列の乱れや周囲に形成される歪み場が誘起する不純物元素の偏析が電気特性に大きな影響を与えるため、その分布や性質を的確に制御することが求められる。

※4. 非破壊分析

X線回折などのように、大気中で扱うことができ、且つサンプルへの侵入長が比較的長いビームを用いる場合は、サンプルを測定用に加工(破壊)することなく分析できるので、非破壊分析と呼ばれる。これに対して、例えば透過電子顕微鏡のように電子ビームを用いる場合は、サンプルを薄く研磨するなどして加工(破壊)しなければならないので、破壊分析と呼ばれる。

※5. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- \ナノビームX線回折法で実現!/ GaN結晶中の転位が引き起こす歪み分布を非破壊で検出 ―次世代半導体材料・デバイスの開発・高性能化に期待―(プレスリリース)

office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp