Topic 25 電池材料の研究

太陽電池、燃料電池を「ナノレベル」で進化させる

石油をはじめとした化石燃料は有限の資源であり、これに依存したライフスタイルを永続することはできない。また大気汚染物質や二酸化炭素の排出量の増大によって環境問題を深刻化させることが懸念されている。この観点から、代替エネルギーとしての太陽光、風力、潮力などへの注目が集まり、燃料電池の開発も各国が精力的に進めている。SPring-8の高度な分析能力は、こうしたさまざまな代替エネルギー開発の根幹をなす研究でも数多くの成果をものにしている。ここでは、太陽電池の新素材の開発、燃料電池の原子・電子レベルでのメカニズム解明に関するナノレベルの研究実績を紹介しよう。

液晶の性質をもつ有機半導体の設計

太陽電池は理想的な発電システムだが、製造コストの高さとエネルギー変換効率の低さというネックがある。こうした課題を克服できる素材として、期待されているのが有機半導体である。作製プロセスが複雑であり、製造コストが高くついてしまうシリコン系半導体と比較して、有機半導体は軽く、加工成形性に富み、製造コストを低減できる可能性も高い。しかし、高い電荷輸送能をもつ材料が現状では少ないというのが問題点であった。

東京大学の相田卓三教授の研究グループが、有機半導体の有力候補として目をつけたのが「縮環ポルフィリン銅錯体」である。この有機分子は葉緑素と類似した性質をもつ。すなわち、光をたくさん吸収し、光から電気を発生することができる。

有機半導体の候補となる導電性高分子の多くは2重結合と単結合が交互に並んだ構造になっている。この構造をπ共役(パイきょうやく)と呼ぶ。これによって電子の連携がスムーズになり、導電性を発揮する。縮環ポルフィリン銅錯体は、このパイ共役系のサイズが大きい。これは電子輸送能の高さにも関連する。

ただし固体結晶の有機半導体材料は“硬い”ために、大面積の薄膜化などの加工成形性が低い。一方、液晶のような“柔らかい”材料では、加工性には優れているものの電子輸送能が劣る。したがって、加工形成性と高い電子輸送能を兼ね備えた有機半導体材料の開発が望まれていた。「私たちは、せっけんからヒントを得ました。せっけんは、親水部と疎水部があることで、自発的に高い秩序構造を形成しているのです」と相田教授。水に溶けやすい親水性と溶けにくい疎水性を備えることで、有機物でありながら液晶状態が保てるのではと期待したのである。

そこで、2006年4月、縮環ポルフィリン銅錯体分子の周辺部の一方に親水性側鎖、他方に疎水性側鎖を導入し、「両親媒性」という性質をもつ分子を設計した。そしてこれを120℃に加熱してから室温までゆっくり冷却した。すると分子は、自発的にカラム状(筒状)に集積し、液晶状態を示したのだ。しかも電子輸送能を調べてみると、室温液晶材料として従来の最高値の10倍の速度が確認された。

ではなぜ高い電子輸送能と液晶性を兼ね備えているのか。相田教授は分子の配列構造に鍵があると考え、理化学研究所放射光科学総合研究センターの高田昌樹主任研究員、JASRIの佐々木園主幹研究員らに相談し、ここでSPring-8の「2次元小角散乱測定」が活用されることとなった。これは試料物質にX線を照射し、小さな角度で散乱されるX線の情報から物質のナノレベルの構造を可視化する手法である。この測定の結果、期待通り、親水性の相と疎水性の相が3〜4 nm(ナノメートル=10-9 m)間隔で分離していることが明らかになった(図1)。両親媒性によって縮環ポルフィリン銅錯体をカラム状に集積化させたことで高い電子輸送能を実現できたのである。

2008年10月、この研究成果は、化学分野の世界最高峰の雑誌とされる米国化学会誌『Journal of the American Chemical Society』で、世界初の快挙として詳報された。

紙面垂直方向にできているカラム(筒状構造)の断面。縮環ポルフィリン(紫)に対し、親水性側鎖(青い三角)と疎水性側鎖(赤い三角)による両親媒性を付与することで高い電子輸送性を示す構造が実現されている。

燃料電池のメカニズムを原子レベルで解明

水素を供給すれば電気エネルギーを生み、排出されるのは水のみという燃料電池を搭載した燃料電池車の実用化が望まれている。しかし燃料電池に課題は多い。例えば、陽極(カソード)起電力の改善や白金(Pt)の溶出による触媒劣化の解消。そして実用化を妨げる最大の課題は、高価な白金を大量に使用することによる高価格である。

この問題の解決を目指し2005年4月、東京大学の岩澤康裕教授、唯美津木助手(現・分子科学研究所准教授)、トヨタ自動車、豊田中央研究所、高エネルギー加速器研究機構放射光科学研究施設、鳥取大学などの共同研究チームが誕生した。

「燃料電池において白金より優れた触媒はまだないのですが、高価でもっとも耐久性のある白金触媒でさえも使用とともに劣化が進行するため、触媒自体のさらなる開発が必要です。そこで私たちは、燃料電池作動時に触媒表面で起こっている電気化学的反応の原子サイズでの解明を目指しました」と唯准教授。

このサイズの構造分析のためには、X線吸収微細構造 (XAFS)という観察手法がある。原子にX線を照射すると、X線を吸収し、電子(光電子)を発する。この光電子の波が隣接する原子に散乱され、干渉し合うことで、X線吸収スペクトルにEXAFS(広域XAFS)振動と呼ばれる独特の振動が探知される。この振動を解析すると、Pt-PtやPt-O結合の距離や数を知ることができる。ただし一般的なXAFSでは、1点1点エネルギーを変えて測定するため、1つの測定に10分ほどかかり、触媒反応のような速い時間における変化は追跡できない。

そこでDXAFS(エネルギー分散型XAFS)とQXAFS(クイックXAFS)という測定技術が開発された。DXAFSとは、多様な波長のX線を含んだ放射光を1つの焦点に集め、その焦点に試料を置いて一挙にスペクトルを測定する。またQXAFSは、多様な波長のX線を分光する分光器を高速で動かすことにより、速い測定を可能にするものである。

この研究グループは、QXAFSをさらに発展させた新しい測定手法も開発し、高輝度のX線を照射することに加え、微小な動的変化をとらえる技術を駆使した結果、1秒ごとの時間分解能で燃料電池触媒の変化を観察することに成功した。

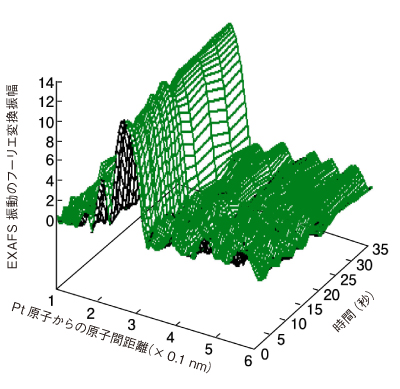

その結果、燃料電池作動条件下におけるカソード白金ナノ触媒の酸化還元挙動を世界で初めてとらえ、電池作動時の電圧変化によって引き起こされるカソード触媒表面の反応メカニズムが明らかになった(図2)。特に重要な発見は、開回路電圧よりも電池セルの電圧が増加すると、白金触媒内部に酸素が潜り込み始め、触媒の溶出を引き起こす様子が観察されたことである(図3)。この酸素の潜り込みこそが白金触媒劣化の主因と考えられる。

「放射光を使って実際に観たことで、燃料電池が作動する仕組みが初めて解明され、実用化に向けた電極触媒劣化への対策の指針が得られました」と唯准教授は成果を語る。

研究内容は、2007年5月、化学分野における世界最高峰の化学雑誌であるドイツ化学会誌『Angewandte Chemie』国際版に掲載された。そしてこの成果は、燃料電池における白金の大幅低減化、代替材料開発の指針として、世界の科学技術者に活用されている。

Ptの吸収端の1つ(LIII端)における1秒ごとのPt触媒の構造変化の様子を示している。電池がつき始めて、時間の経過とともに白金に酸素が結合していることがこのデータから判明した。SPring-8と共同で開発したX線吸収微細構造法(TG-QXAFS)によって測定。

開回路電圧よりも電圧が増加すると、白金触媒の内部に酸素が潜り込み始め、白金触媒が溶出する引き金になり、これが電池劣化の原因となる。