Topic 28 クォーク5個からなる新しい粒子の発見

核物理学30年来の夢「5クォーク粒子の発見」

それ以上分割できない究極の素粒子であるクォーク。陽子や中性子は、3つのクォークからできている。ところが4つ以上のクォークからできた粒子は、理論的にはありうるが、その存在を確認できないまま21世紀に突入した。なにしろクォークは、10-18 mという超微細さに加え、単独では存在しえないという特性のため、きわめて扱いにくい。ところが、2003年、SPring-8の高エネルギー光ビームによって、なんと5個のクォークからなる粒子が発見された。世界の物理学者の数十年来の夢が果たされたのである。それはハプニングともいえる出来事ではあったが、科学者の高度な仮説設定能力と高輝度ビームのパワーの賜でもあった。

ロシア人物理学者の予言

クォークには、アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。ただし地球上で安定なのはuクォークとdクォークのみ。しかも実験で観測されるのは複数のクォークからなる複合粒子「ハドロン」のみだ。クォークどうしを強く結びつける力は、電磁気的な力とは異なる。その力には3種類あり、便宜的に「赤」「青」「緑」と光の3原色にちなんだ名前がつけられ、これらを「色電荷」と呼ぶ。3色のクォークには、補色関係の色電荷をもつ反クォークも存在する。

「自然界には白色のハドロンしか存在しない」という法則があり、従来、2種類のハドロンしか確認されていない。赤、青、緑の3個のクォークからなるバリオンとクォーク・反クォーク対のメソン(中間子)である。バリオンは3原色の混合によって「白」になり、メソンは色と補色の混合によって「白」になる。例えば陽子は2つのuクォークと1つのdクォークからなり、中性子は1つのuクォークと2つのdクォークからなる。

クォークの基礎理論である量子色力学(QCD)によれば、4つのクォーク(2つのメソン)や5つのクォーク(メソン + バリオン)も存在してよいはずだが、世界の物理学者の30年以上の探索でも確認することができなかった。

その「果たせぬ夢」に先鞭をつけたのが大阪大学核物理研究センターの中野貴志教授を代表とし、日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)、JASRI、国内外19の大学・研究所からなるレーザー電子光研究グループ(LEPS)である。

その端緒は2000年2月に開かれた。オーストラリアのアデレードの国際会議に出席した中野教授は、ロシアの理論物理学者ペトロフ・ジャコノフ博士と昼食をともにした。ジャコノフ博士は、Θ+(シータプラス)という2個ずつのuクォークとdクォーク、1個の反sクォークからなる5クォーク粒子、つまり(uudds) が1530 MeV(1 eV= 1.783×10-36 kg)の質をもち、その崩壊幅(質量のふらつき)が15 MeV以下であると予言した。崩壊幅が狭いほど単位時間に崩壊が起こる確率が小さい。この昼食の席で博士は「SPring-8のレーザー電子光ビーム施設でΘ+粒子を探すべきだ」と中野教授に勧めた。博士は、SPring-8の建設がほぼ終わっていることを知っていたのだ。

2000年12月、中野教授たちはSPring-8のレーザー電子光ビーム施設での実験を開始したが、この実験の本来の目的は、高エネルギーの光子を水素の陽子に衝突させ (ファイ)メソンを生成させることだった。

(ファイ)メソンを生成させることだった。

メソンには、 、π、K、ρ、Bなどさまざまなものがあるが、粒子と粒子の衝突で生まれ、一瞬の後に他の粒子に崩壊する。

、π、K、ρ、Bなどさまざまなものがあるが、粒子と粒子の衝突で生まれ、一瞬の後に他の粒子に崩壊する。 メソンは10-22秒で崩壊し、K+K-メソン対になる。Kメソンは寿命が比較的長い(10-8 秒)ので、K+K-メソン対検出によって

メソンは10-22秒で崩壊し、K+K-メソン対になる。Kメソンは寿命が比較的長い(10-8 秒)ので、K+K-メソン対検出によって メソンの存在を確認するのだ。

メソンの存在を確認するのだ。

ついに発見された「5クォーク粒子」

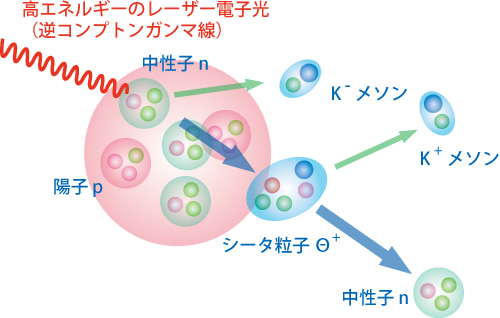

レーザー光を8 GeVの高エネルギー電子ビームに正面衝突させることにより得られる高エネルギーのレーザー電子光(逆コンプトンガンマ線)を水素の陽子に衝突させることで、実験が開始された(図1)。

「ただし、この実験には裏の目的もありました」と中野教授は語る。「水素標的の背後にはプラスチック製のシンチレータが設置されており、ここに含まれる炭素がガンマ線の標的となれば、5クォーク粒子に関するデータも得られるのではという期待があったのです」。

シンチレータとは、放射線などの粒子が当たると光を発生する物質で、粒子のエネルギーを知るための測定システムの入り口となる検出器である。プラスチック中の炭素に含まれる中性子(n)にガンマ線(γ)が当たると、

γn→K-Θ+→K-K+n

という反応が起こり、5クォークで構成されるΘ+粒子が発生し、その結果としてK+K-メソン対が検出されることを中野教授は期待したのだ(図2)。検出器のK+K-メソン対への検出感度が非常に高かったからである。

ただし炭素中の中性子は運動している。その効果を打ち消す工夫をしなければならなかった。実験の末に得たデータを解析してみると、K+n系の不変質分布のグラフ上には、Θ+粒子生成の痕が観察された。

「その結果、1540 MeVのところに鋭いピークが確認されました」と中野教授。しかもピークの幅は25 MeVより狭かった。ジャコノフ博士の予言のとおりの結果である。

図1.クォーク系核物理実験の仕組み

図2.LEPSでのθ+生成反応の模式図

「5クォーク粒子発見」の確証を求めて

2003年7月、「Θ+発見」の報が米物理学会速報誌『Physical Review Letter』に発表されるやいなや、各国で検証が開始された。まずロシアのITEP研究所が1986年の実験結果の再解析を行い、米国のジェファーソン研究所は、1999年の実験の再解析を行った。さらにドイツのELSA研究所も過去のデータを解析し、3者がLEPSグループと同様の数値を確認した。4つの独立した実験が、ほぼ同じ質量のピークを偶然観測する確率はきわめて低いので、Θ+の存在はほぼ確立したと考えられた。しかしその後「Θ+は確認できなかった」という報告も数多く出た。「Θ+の発生量はごく微量なので、どこでも容易に確認できるものではありません」と中野教授は指摘する。研究グループは、Θ+粒子をメインターゲットした再実験を行った。中性子を含む重水素をガンマ線の標的として、さらに精度の高い実験をSPring-8で重ね、その成果は、2009年2月、『Physical Review C』に発表された(図3)。

さらに2010年、SPring-8には、ビーム強度、エネルギーともに世界最高のレーザー電子光ビームラインと高分解能スペクトロメーターを備えた施設の建設が始まろうとしている。ここで「5クォーク粒子発見」のより確かな証拠が得るための実験が開始されるのである。

中野教授は、5クォーク粒子発見により、2003年度仁科記念賞を受賞した。

図3.重陽子を標的として行った再実験で得られたK+ nの不変質量分布

質量1530 MeV付近にΘ+生成に対応するピークが見える。

- 目次に戻る

- 次のページ

主な受賞一覧 - 前のページ

核物理 /高エネルギー光ビームで物質の究極を探る