シンクロトロン放射光測定における極微量成分から推定する 古文書料紙の起源探究

岩田 忠久a, 加部 泰三a,b, 寺田 靖子b,高島晶彦c,保立道久c,江前敏晴d

a東京大学大学院農学生命科学研究科,

b(公財)高輝度光科学研究センター,

c東京大学史料編纂研究所,

d筑波大学生命環境系

歴史は、紙に文字で書き記された記録(古文書)を基に作られている。古文書を構成する料紙は、歴史学の進展と対をなす材料であるが、歴史学はもっぱら文字情報を重んじ、記録媒体である紙に注目することが少なかった。近年、史料学や古文書学が注目され始め、料紙そのものの材料学的な情報も歴史を考察する上で手がかりになる可能性と重要性が認識されるようになった。

料紙の分析と分類は、製紙科学的な観点から、種々の(1)物性測定、(2)目視観察および非拡大撮影、(3)顕微鏡観察に分けて調査を実施し、データベース化する作業によりこれまで進められてきた。実際には、紙文化財修復時のカルテ作成の際に料紙分析を行うことになるため、安価な汎用装置による測定や観察で判別できることが望ましく、和紙の類型化に当たっては、(1)

泥などの無機物はアルミニウム、ケイ素、マグネシウム、カルシウムなどが主要元素だが、微量元素の存在には地域特性があり、材料の産地推定に有効と考えられる。無機物の最も基本的な分析は、含まれている元素が何かを知ることであり、紙文化財では蛍光X線による元素分析法がよく用いられている。その中でもシンクロトロン放射による励起X線を使った超高感度分析が最近注目されている。通常の蛍光X線分析では、重い元素のL蛍光X線と軽・中元素のK蛍光X線が重なるため、重い元素を検出するのが難しいが、高エネルギー放射光X線は、重い元素のK吸収端励起が可能なため、重い元素のK蛍光X線を検出することが可能だからである。

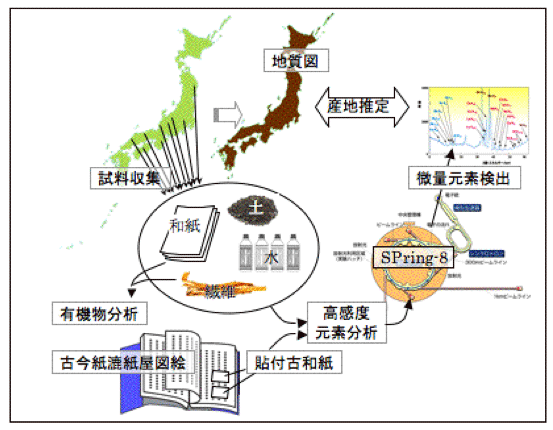

本研究は、古文書を構成する料紙に含まれる微量元素を高感度蛍光X線により分析すると共に、既にデータベース化されている地質図や希土類元素分布図との相関分析を行うことにより、各料紙の産地を推定することを目的とした(図1)。紙の主原料である楮、雁皮、三椏に加え、現代和紙や古和紙から主原料や産地の異なる試料を選択し、測定を行った。紙の原料である、楮、雁皮、三椏から得られたスペクトルには違いが認められたため、本解析手法が、古文書の原料を特定するための手法として有効であることが示唆された。しかし、様々な産地で作製された紙から得られたスペクトルはあまりにも複雑で、今のところ明確な微量元素と産地との相関は得られておらず、更なるデータ収集と解析が必要である。

プログラムに戻る